如果以善心和利他心從事世間俗務,這本身沒有什麼問題。

但是,如果懷著競爭心、嫉妒心、瞋恨心和害心去做事,不僅會傷害他人,最終這些惡果必定也會成熟在自己身上,反過來傷害自己。

~尊貴的 創古仁波切

技術學習、命理記事、旅遊紀錄

如果以善心和利他心從事世間俗務,這本身沒有什麼問題。

但是,如果懷著競爭心、嫉妒心、瞋恨心和害心去做事,不僅會傷害他人,最終這些惡果必定也會成熟在自己身上,反過來傷害自己。

~尊貴的 創古仁波切

如果別人說你兩句,你就受不了,被那兩句話干擾得吃不好、睡不好,你是有多脆弱啊!何必計較呢?在烏鴉的世界,天鵝也有罪。思想不在一個高度,尊重就好;三觀不在一個層次,微笑就好。

不要和重要的人,計較不重要的事;

不要和不重要的人,計較重要的事。人性最大的弱點就是,太在意別人對自己的看法,別人的一句話就能左右我們的情緒。常常因為一句不好聽的話,輾轉反側睡不著,再好的飯菜也吃不香。

其實沒有人在乎你的感受,或許別人也就是隨口一說,你卻當了真。當你還在氣頭上,不停地傷害自己的身體時,別人該幹嘛幹嘛,吃得香睡得好,甚至忘記自己說過什麼。

一個人的心態好壞,決定未來的走向;活著的意義就是過自己想過的生活。俗話說“誰人背後無人說,哪個人前不說人”。生活就是大雜燴,什麼樣的人都有,什麼話都有人傳。

允許有不同的聲音,對於雜音,一個耳朵進,一個耳朵出,不必關注,不喜歡就選擇過濾掉。我們不是為別人而活,也不想活成別人想要的樣子。

每個人都有自己的思想高度和觀念層次,就像獨特的指紋一樣,無法被複製。面對思想高度不同的人,我們可以給予尊重;遇到觀念層次不同的人,就微笑以對。

這並不是妥協,而是智慧的自我保護。生活中的瑣事不應成為我們與重要的人的糾紛,也不應讓我們與不重要的人過多糾纏。

生活就像一面鏡子,你對它笑,它也會向你笑;你對它皺眉,它也會反射出同樣的表情。有人的地方就會有矛盾和衝突,抱怨不能解決任何問題。

影響我們的,常常是我們過度關注的事情;傷害我們的,往往是我們無法釋懷的事情。只有當我們學會平和對待,就無人能擾亂我們內心的寧靜。

當我們的心態調整好,世界就會因你的變化而變化,所有的困難似乎都不再困難。你的心態是你最好的風水,心態放好,一切老天自有安排。

菩薩及大乘行者的動機及態度含有兩個主要的因素:對空性的瞭解及對法界的瞭解,這是佛陀二轉法輪時的開示主題。

經由這個觀點,我們瞭解一切事物都是空性的;但是,同時一切事物也確切無疑的依照相互依存的過程,在空性之中進行、開展。

菩薩觀點的第二個主要層面是“明性”或“智慧”,或梵文所稱的“佳那”,這是佛陀最後一次轉法輪時的主題,所謂空性並不是一片空白或虛無一物。

如果只是如此的話,那麼,空性就正好是顯相觀念的相反,如果空性存在的話,顯相就不存在,因為這兩者互不兼容。把空性視為只是虛無或虛空是不正確的。

因為空性指的是任何事物都不是真實的,都不具有真實的本質;然而,透過相互依存的過程,在相對的層次上,事物的確會有所顯現,但是同時它們也是空性的。

所以,我們不能把空性想成是虛空的,因為空性之中有所顯現。然而,當我們去尋找空性的本質時,我們卻找不到它。

所以,空性具有光明或清明的本性,在藏文裡,“薩瓦”和陽光或非常強烈的光亮有關。一旦有了那種光明,一切都可以看得很清楚、分辨得很清楚。

所以,空性的本性是“明”,因為它具有讓事物極其明確的從空性之中顯現的能力。這種明性和空性的智慧層面是同義的,因為智慧能看清一切。

但是,智慧並沒有實質的存在性,因此,它並不是我們可以對之產生嗔惡感或執著的物質性實體。

這種智慧的真正本性是空性,這就是為什麼我們會談到智慧與空性融合的原因。當我們探討空性的真正本質時,我們發現它含有的正是這種了達一切的智慧及明性。

但是,當我們去分析這種智慧時,我們卻找不到任何物質性的實體。所以,它的真正本性是空性,智慧和空性同時存在。

~尊貴的 創古仁波切

你不必放棄工作,因為你要生活;

你不能放棄修行,因為你要解脫;

只要你不放棄,就總能找到一種平衡的方法,讓生活和修行同時進行。

~索達吉堪布

在我們的餘生,要讓獲得的人身發揮作用,遭遇逆境要讓逆境成為助伴,如果人生不曾遭遇逆境,不曾吃過苦,心會渙散在無意義的事情上,很容易就蹉跎一輩子。

~達賴喇嘛尊者

教證二法,同等重要

雖然佛法涵蓋了我們修行所需要的所有教授,但是一定不只是理論而已,更多的是告訴我們如何去應用的內容。佛法包含了兩大部分:教法和證法,也就是一般常說的「教證」。

世親菩薩所寫的《阿毘達磨俱舍論》中說:「佛正法有二,謂教證為體,有持說行者,此便住世間。」白話來說就是佛陀正法的本體,分為兩種:一種是教法,一種是證法。

如果有人能夠正確的演說、開示佛陀的正法,佛陀的法教就會留住世間;如果有人能夠依教奉行,將理論實踐和應用,佛陀的證法就能住世。所以,佛法是由「教證」兩者構成,而且是同等重要的!

具體來說,教法是什麼?

「教法」就是教導我們如何去修行的方法。比如一些道理、理論、類似學術的著作,或是所有的經論、典籍等等,都可以是屬於教法。

「證法」就是把「教法」學到的內容,運用在生活當中,融入我們的內心,轉化成自身的觀念和習慣,讓我們可以生起一種覺受,讓思想、行為都滲透和契合佛法,這樣的一種感覺。也就是說,我們把學到的這種佛法知識,用在自己身上,而且有了體悟,這就是「證法」。

~大寶法王 噶瑪巴

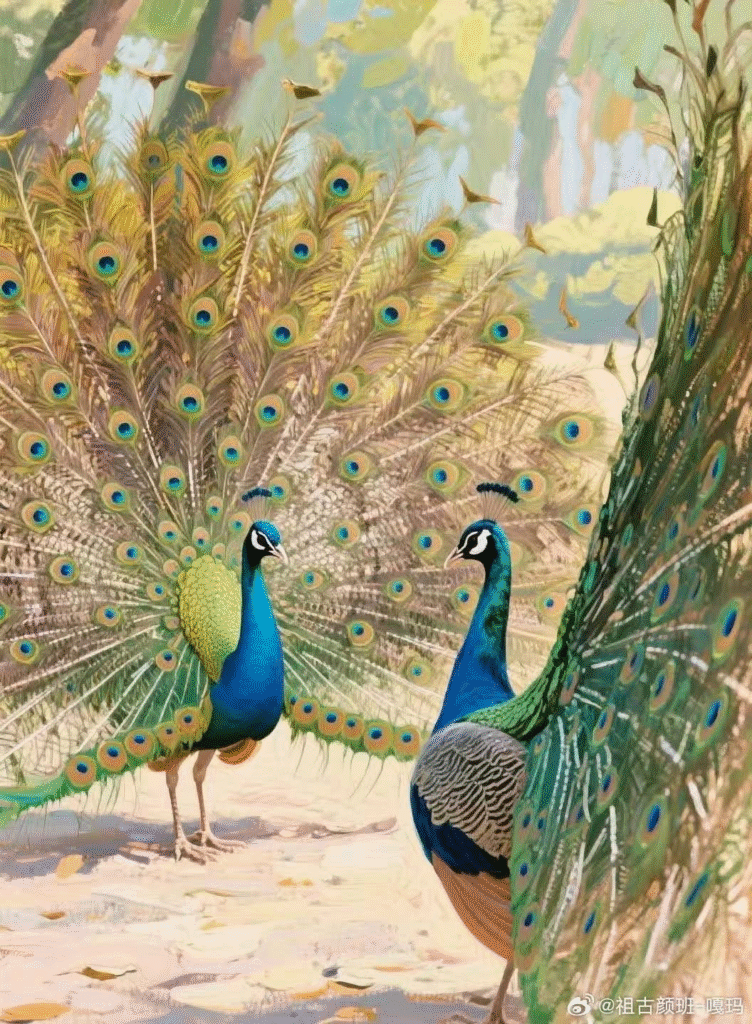

孔雀開屏,從前面看覺得非常美麗,從後面看時卻覺得很醜,這是自然現象。正面和反面本來就是一體的,只不過我們二分法的選擇,只喜歡好的一面。所以,與人相處、與境相融時,要記得人性格中不可能只有優點,一定還會有缺點,一個人的心靈在不同時空多多少少都有情緒的改變。如果我們能理解這點的話,就不會只有二分法,而會用水晶式多角度的觀察,對他人有較為寬容客觀的看法。

對一個環境的適應也是如此。當我們遇到某人不好情緒顯現時,可以思考他好的一面,想想當對方講我們好話時是多麼好的一個人,現在的他只是暫時性的情緒發洩,情緒過後又會展現美善的一面。因此,所需要的就只是短時間的堅持忍耐而已。如果對方表現出性格中負面的部分,而我們也以自己的負面與之對峙,只會使雙方的關係雪上加霜,因為已經沒有好的部分可以互相給予了。如果只選擇而擯棄本就與好同體的不完美,那麼我們對人、對事就會進入一種誤區和理智的盲點。

一天,佛陀帶領弟子們入舍衛城托缽,途中看到一名梵志望著自己田中已經成熟、可以採收的稻米,面露歡喜之情。佛陀問同行的比丘們:「你們有看到那位梵志嗎?」眾人皆點頭後,佛陀即默然入城托缽。然而,當天夜晚下了一場大雹雨,梵志田中的稻全部受損,女兒也在當時往生,雙重的打擊令梵志愁憂悲苦,舉國之內無人能讓梵志停止哭泣。

隔日,眾比丘至城中托缽時,聽到梵志家發生的不幸,便回去稟告佛陀。沒有多久,梵志也哭著來到精舍求見佛陀,請示解除悲苦的方法。

佛陀告訴梵志:世間上有五件事情無法避免,也無法脫離:

一、事物必會耗減,沒有令其不耗減的方法。

二、事物必會變滅,沒有令其不變滅的方法。

三、色身必會生病,不可能永無病苦。

四、色身會漸漸衰老,想要讓它不衰老也是不可能的。

五、人最後都會死亡,沒有人可以免除。

世間人沒有智慧,不了解佛法,見到這些耗減、變滅、老病死的現象時,就會愁憂苦惱,這是因為不了解真理。

佛陀繼續勸勉梵志:「不只有你家會有無常,世間都是如此,無常都在我們身邊,怎能要求只有你可倖免?所以要以智慧觀察這些無常現象,如果你因此而吃不下、不快樂,那你的冤家就會得意,而你的親朋好友卻會為你而憂愁;即使如此,這些無常之事也不可能回到像以前一樣。所以,能夠了解無常的道理,遇到變異、損失、老病死,也就不會難過悲傷了。」

於是佛陀為梵志說了一首偈語:

不以憂愁悲聲,多少得前所亡?痛憂亦無所益,怨家意快生喜。

至誠有慧諦者,不憂老病死亡,欲快者反生惱,見其華色悅好。

飛響不及無常,珍寶求解不死,知去不復憂追,念行至勝世寶。

諦知是不可追,世人我卿亦然,遠憂愁念正行,是世憂當何益?

接著,佛陀為梵志說布施、持戒等種種法,梵志心開意解,心意調柔,如實知苦、集、滅、道四諦真理,便恭敬頂禮佛陀,並合掌說道:「我今已了解真理,從今以後皈依佛、法、僧三寶,奉行五戒,盡形壽不犯戒。」言畢,繞佛三匝,歡喜而去。

末法時期,或稱為五濁惡世,眾生會有各種障礙,除了一般所說的煩惱障和所知障之外,前所未見的新障礙和愚痴也會相繼產生。現代人想到過去時,往往以為古人比我們愚痴,可是反觀歷史,古人可能比我們更有智慧。新時代的眾生有各種業力的覆障,有各種新起的疾病和痛苦。末法時,佛教也會衰敗,許多咒語的力量也會減弱。然而,藥師佛法門是特別為末法時代的眾生宣說的,由於佛的願力,藥師咒的力量在末法時期反而更加強大。總之,藥師咒是阿難尊者為了幫助末法時期的眾生對治疾病而請佛宣說的,因此對惡世眾生的利益特別強大。藥師咒尤其能對治猛烈的疾病,例如各種瘟疫,並能幫助病者盡速復元。因此,在我們這時代修持藥師法和咒語的利益特別強大,勝於其他修本尊法和咒語。

當我們得病時,有些疾病是可治療的,但有些疾病是無法治療的。此外,就醫的條件也有地域上的差別,有些地方幅員廣大,求醫不易;也有些地方,醫療落後。在這種狀況下,若能修誦藥師儀軌將可獲得間接的醫療利益。

顯密經續都含有藥師法門。在顯乘或經部方面,除了藥師經之外,堪布菩提薩埵也著作了屬於經部的藥師儀軌。密乘的事部瑜伽密續中也有許多和藥師佛有關的修持儀軌。因此,藥師法是顯密共有的法門。